近日,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所“农产品质量安全风险监测与风险评估技术研究”创新团队,在国际上首次揭示了介质阻挡放电(DBD)捕获、释放和传输砷元素的原子机理。相关研究成果已发表于美国化学协会(ACS)期刊《分析化学(Analytical Chemistry)》上。

DBD作为一种微等离子体技术,其结构简单、成本低廉,易控制、能耗少,已广泛用于质谱离子源、光谱原子化器、发射光谱激发源以及化学蒸气发生装置等关键部件,是分析仪器小型化、便携化、现场化研究的热点技术。

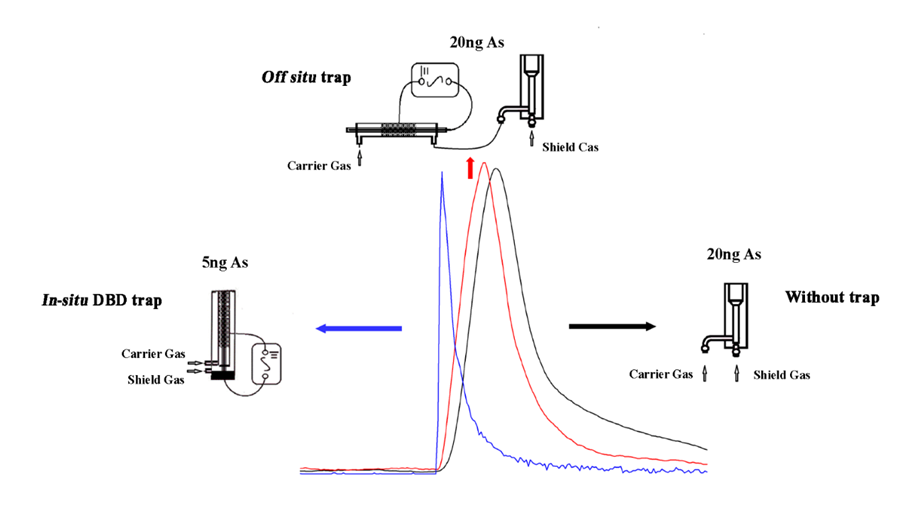

该研究利用同轴型三层介质石英DBD装置取代原子荧光光谱仪(AFS)的原子化器,构建了原位介质阻挡放电预富集装置,推导了砷在DBD捕获、释放和传输过程中赋存的原子、分子形态,并将原子簇理论用于阐述砷元素的分析机理。该技术可在不增加进样量的情况下提高4倍的绝对分析灵敏度,仪器检出限接近电感耦合等离子体质谱水平。该研究成果可为原子光谱仪器的进一步研究和发展提供理论基础,为实现装置小型化,实现多元素分析提供理论依据。

该研究由中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、美国农业部农业研究局东部研究中心等单位合作完成。质标所为论文的第一完成单位,毛雪飞副研究员和刘霁欣教授级高工为论文通讯作者。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b01199