“只需蓝光笔、紫外光笔,对蔬菜轻轻一照,如果表面出现蓝光,就意味着可能存在较多的农药残留。”这种说法有科学依据吗?

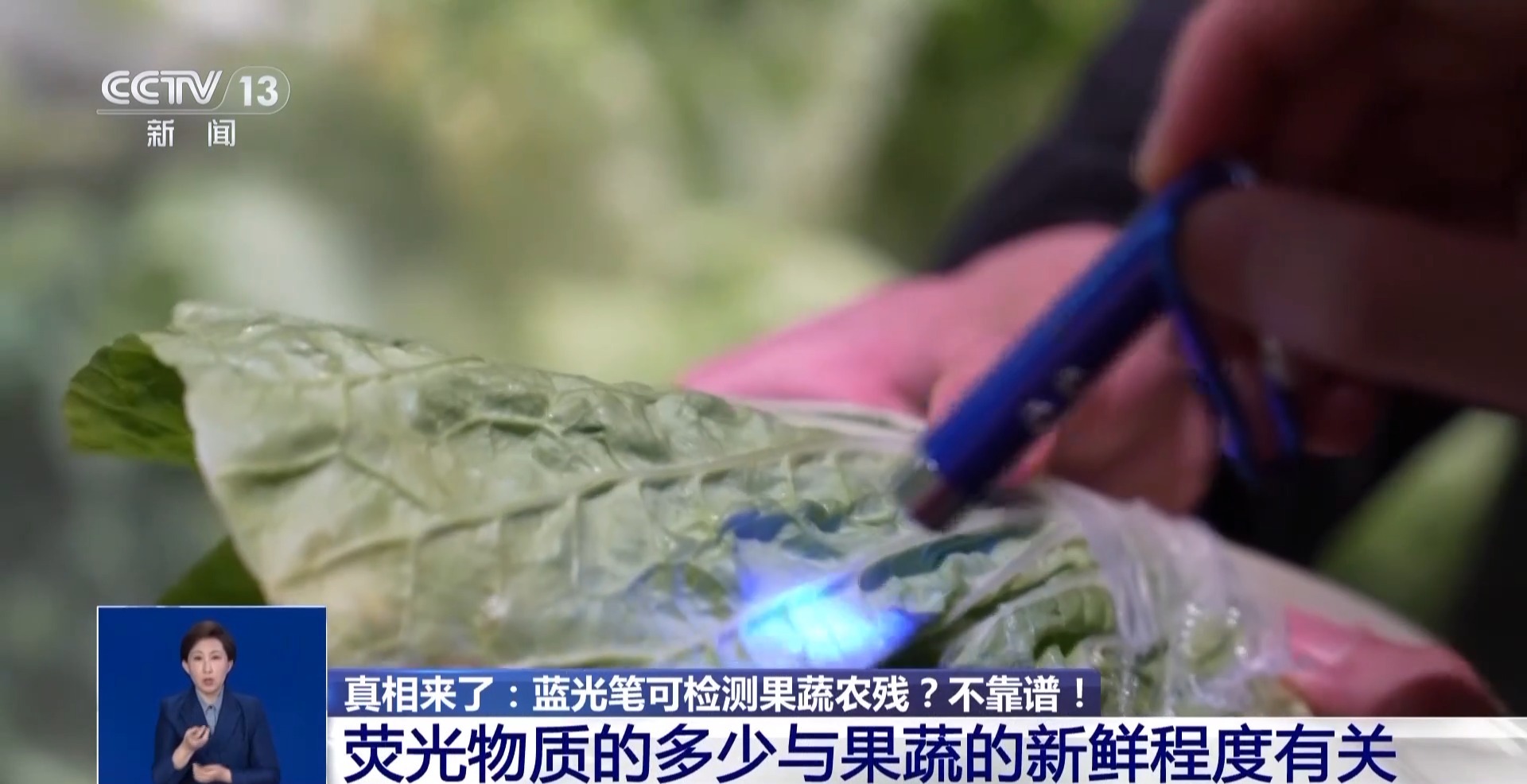

荧光物质的多少与果蔬的新鲜程度有关

蓝光笔或紫外光笔通过发射特定波长的蓝光来检测蔬菜表面的荧光反应,这种方法并不能准确判断蔬菜是否含有农药残留。

虽然某些农药确实具有荧光特性,但大多数情况下,蔬菜在紫外线照射下显现的蓝色荧光,主要是由于储存过程中产生的荧光物质,如香豆素衍生物,而非农药残留。

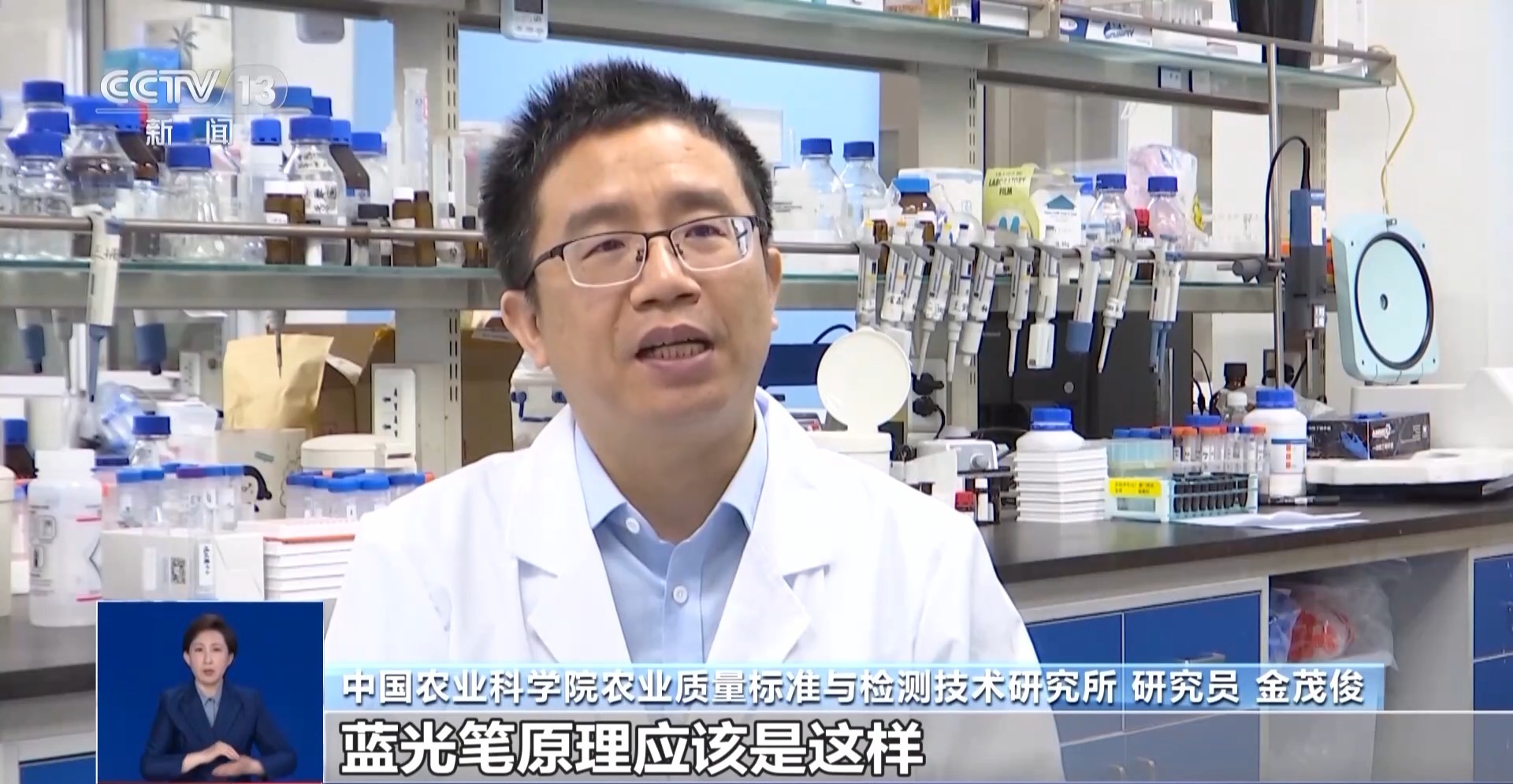

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员 金茂俊:蓝光笔原理应该是这样,波有很多波长,比如像紫外光,它是在200~380纳米左右,像蓝光大概在460~500纳米左右,所以蓝光笔在460~500纳米的波长波,去激发一个物质,它就会产生荧光。

专家介绍,荧光物质的多少与果蔬的新鲜程度有关,越新鲜的果蔬荧光越少,时间放得越长荧光越明显。而且不仅是农产品,纸张、衣服、墙壁、植物等在紫外灯照射下,都可能出现荧光斑。因此,蓝光笔检测农残的方法并不可靠。

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员 金茂俊:植物体跟人体一样都有保护机制。一些抗氧化的物质,像香豆素、黄酮类,果蔬如果有损伤,自己机体会分泌这些物质。随着储藏时间变长,这些化合物可能变多,它的荧光强度肯定会增强。越新鲜,可能荧光强度会少一点。

无论是否含有农残 果蔬均能产生荧光

在中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所的实验室里,科研人员做了两组实验。分别对喷洒了农药的四季豆和芹菜、去除农药的四季豆和芹菜进行蓝光笔照射,一起来看看检测的结果。

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员 金茂俊:用紫外光、蓝光去测四季豆,阿魏酸、香豆素、黄酮、维生素、叶绿素,都会产生荧光,农药也有部分会产生荧光。所以如果用蓝光照产生荧光,很多都是植物体内自身的一些维生素、一些蛋白产生的荧光,所以我认为这个是没有科学道理的。

专家介绍,目前,中国农业科学院相关团队研发的智能快速检测试剂盒,是一种可靠的果蔬农残快速检测方法。通过对样品进行简单处理,再结合手机扫描,可在5至15分钟内完成6至18种高风险农药残留等的检测。

目前,快检技术已被写入新修订的农产品质量安全法,已于2023年1月1日正式施行,成为市场监督抽查和行政处罚的重要取证手段之一。

农药是农业生产必备资料

不必谈农药色变

瓜果蔬菜为什么会有农残,不使用农药行不行?

农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等,可以说农药在人类农业生产中无处不在。

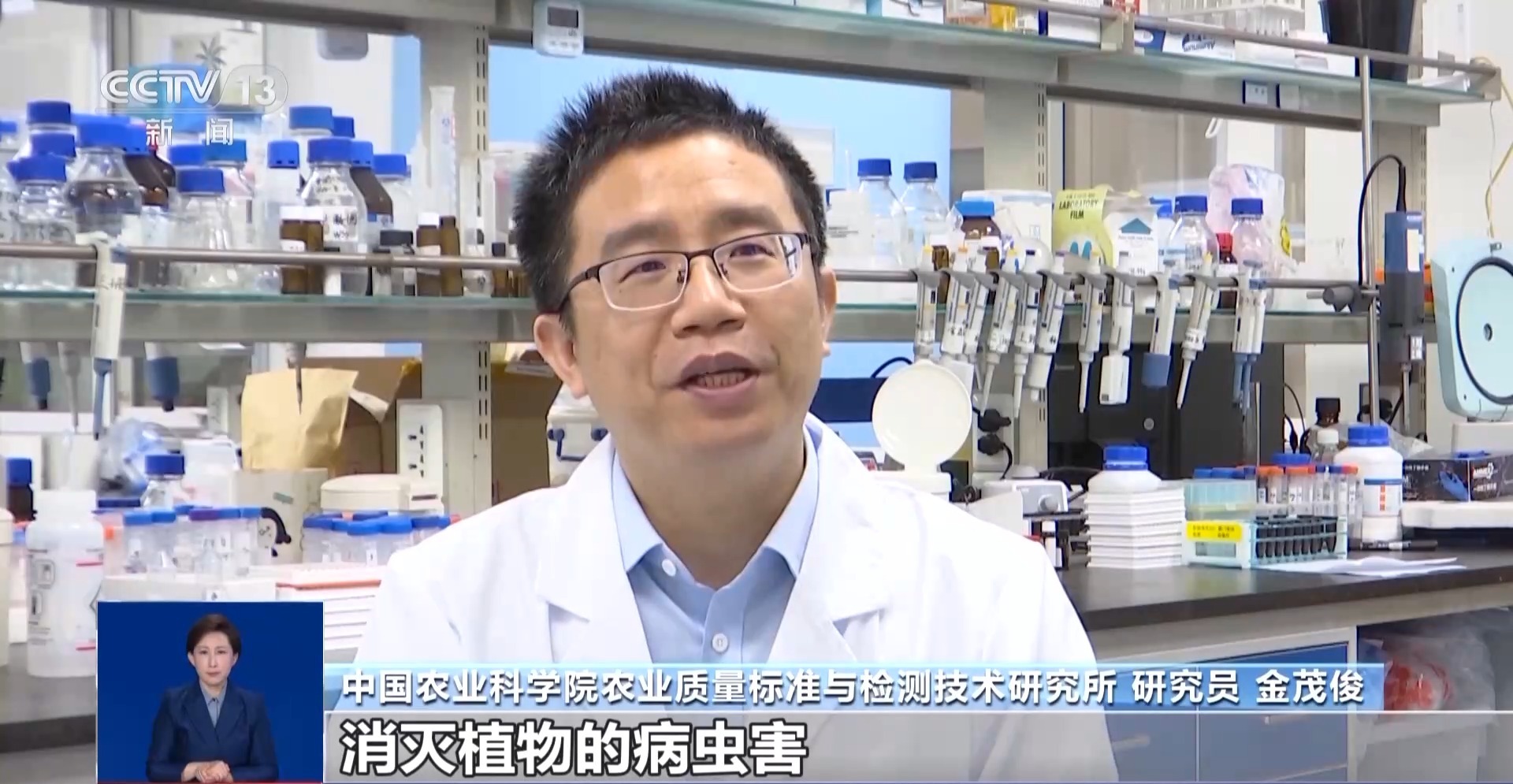

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员 金茂俊:农药其实跟人体的用药一样,保障植物健康,消灭植物病虫害。如果没有农药,可能粮食、果蔬就会减产30%~50%。如果出现病虫害的话,必须要用农药去治疗。

专家强调,我国在农药种类和使用上有严格的标准和限制,《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021),规定了564种农药在376种(类)食品中10092项最大残留限量。该标准较上一版大幅提升了禁用农药、限用农药限量值,全面覆盖我国批准使用的农药品种和主要植物源性农产品。

中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所研究员 金茂俊:任何农产品上市,农药残留值必须低于国家规定的最大残留限量。如果超过这个值,如果是国家规定的禁限用农药,有可能要承担刑事责任的;如果是常规的农药、没有禁限用的农药,也是要受一些行政处理的。

“安全间隔期” 保障农药使用安全

专家介绍,国家标准特别要求所有农药在出厂时必须标注“安全间隔期”,即果蔬采摘的安全间隔期。比如,正常使用农药的情况下,如果该农药标签显示5天,则意味着必须使用农药5天后,才能采摘上市,如果低于5天,就很可能有农残超标的风险。

专家建议,如果实在担心农残:

将果蔬用清水浸泡半小时,水溶性农药将会去除50%以上。

经过高温焯水,多数水溶性、脂溶性农药能消除70%以上。

经过爆炒,很多农药残留可能完全去除。

(总台央视记者 李峥 闫洪 杨侃 杜曦晨 彭海龙)